Geschichtlicher Abriß:

| 927: | Maingaud erwirbt von der Abtei Stavelot einen Felsrücken in Esch um seine Burg zu errichten. |

| 1096/99: | Heinrich und Godfried von Esch nehmen am ersten Kreuzzug teil. |

| 1220/62: | Unter Robert II. erhält die Stadt Esch den Freiheitsbrief. |

| Mitte 14. Jh.: | Aufteilung der Herrschaft unter den Herren von Kronenburg, Falkenstein und Brandenburg. |

| 1795: | Nach der Französischen Revolution dient die Burg als Steinbruch. |

| 19. Jh.: | Tagelöhnerfamilien bewohnen die Ruinen. |

| 1893: | Staatsbesitz |

Architektur:

| 10. Jh.: | Anlage der romanischen Kernburg. Der Bergfried (8x8 m) wird "über Eck" spornartig der Angriffsseite zugekehrt. Der angebaute Backofen wird um 1263 erwähnt. |

| 13. Jh.: | Weiterer Ausbau der Kernburg; Einrichten der Vorburg; Errichten der Schloßkapelle 1250/60 als Doppelkapelle mit Ober- und Unterkapelle (Krypta). |

| 14. Jh.: | Gotische Erweiterung, wobei die Hanglage des Felsens ausgenutzt wird: a) die Zufahrt wird verstärkt und mit Graben versehen; b) in der Oberburg - insbesondere im Westhang werden weitere Felsenkeller angelegt. Eine turmbewehrte Ringmauer schützt den Zwinger der Niederburg; c) der Ort Esch erhält eine Stadtmauer mit zwei Verteidigungstürmen. |

| 15. Jh.: | Ausbesserungen erfolgen: a) eine Renaissance-Pforte wird dem Eingangstor beigefügt (die jetztige Pforte ist eine der Stadtpforten); b) der Halsgraben wird erweitert; c) auf dem höher gelegenen Felsplateau wird der "Lug-Turm" der Kernburg vorgeschoben. |

| 1906: | Die Burgkapelle wird restauriert. |

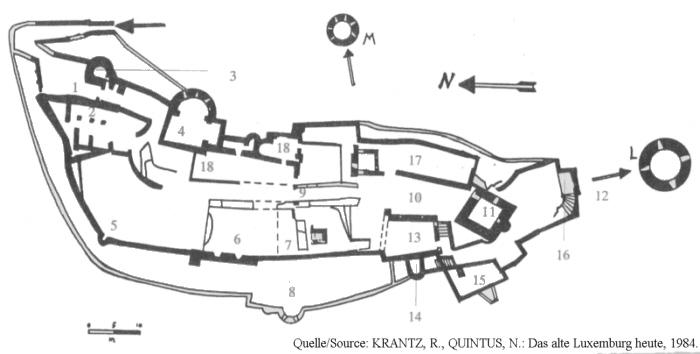

| 1 | Eingang durch später dorthin versetzte Stadtpforte. Gewundene Einfahrt ("en chicane"). |

| 2 | Dependenzien (u.a. Stallungen). |

| 3 | Bastionsartiger Torturm. |

| 4 | Die spätromanische, um 1900 restaurierte, Kapelle weist einen überwölbten Keller (Krypta) auf, versehen mit Lichtschlitzen, die ggf. als Schießscharten für Bogenschützen (Bogenscharten) dienten. |

| 5 | Ein vorspringendes Türmchen bewacht den Niederwall. |

| 6 | Der mit einem Tonnengewölbe versehene Felsenkeller des West-Wohntraktes. |

| 7 | Aelterer Keller (Zugang zugemauert). |

| 8 | Eine Bastion im Niederwall verstärkt die Westmauer zur Talseite hin. Die Türme üben gleichzeitig eine Stützfunktion aus. |

| 9 | Zugang zur Kernburg aus dem 10. Jahrhundert. |

| 10 | Binnenhof der Kernburg. |

| 11 | Bergfried (ältestes Bauelement der gesamten Anlage). |

| 12 | Sehr breiter, aus dem Felsen herausgehauener, Halsgraben. |

| 13 | Rechteckiger Wohnbau (Rittersall, Küche ?). |

| 14 | Turmartiger Bau (Brunnen, Zisterne ?). |

| 15 | Bastion; überwacht das südwestliche Sauertal. |

| 16 | Ehemaliger Wehrgang. |

| 17 | Schloßgarten. |

| 18 | Ost-Wohntrakt der Vorburg. |

| L | Der mächtige, runde Lug-Turm zur Beobachtung der vorgelagerten Umgebung und zur Deckung der Kernburg. |

| M | Zinnenbewehrter Turm der Stadtmauer. |